飼育している生き物紹介

こんにちは、みなとです。

そういえばブログの方で取り上げてなかったなとふと思いまして、本日は私が飼育している生き物(レオパ)について紹介をしたいと思います。

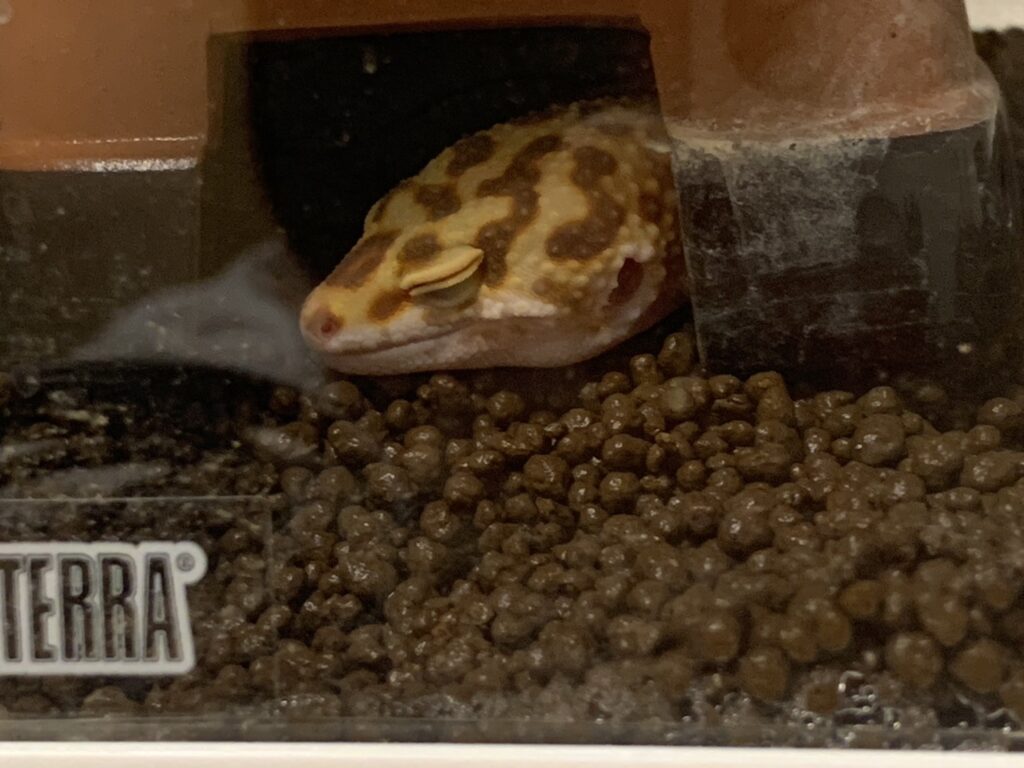

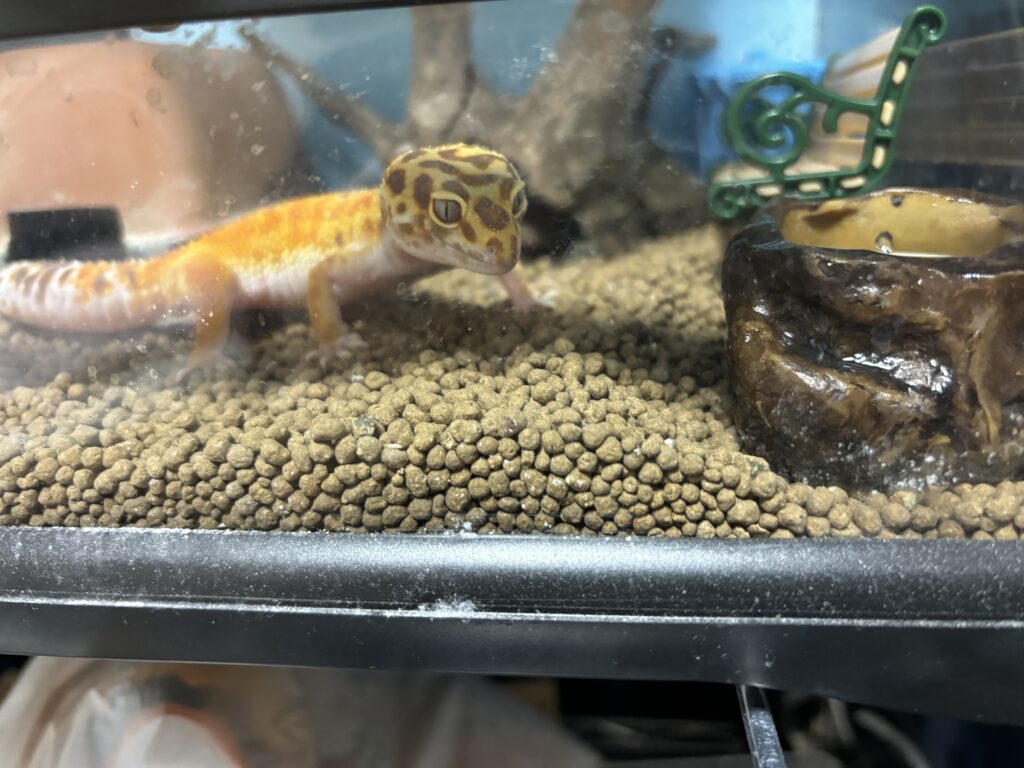

名前はハッチー。女の子です。年齢不詳ですが本記事執筆時点でおそらく生後2~3年は経過していると思います。

レオパについて

正式名称は「ヒョウモントカゲモドキ」といい、レオパードゲッコー(レオパ)の通称で広く知られています。おとなしい性格で、爬虫類初心者でも比較的飼いやすいことで人気の爬虫類です。

アフガニスタン南部やインド北西部など比較的暖かく乾燥した地帯が原産で、雨の少ない環境のなかでも枯れた多肉植物の下など湿度のある地面に砂を掘って暮らしています。

なお「トカゲモドキ」という名を冠するように、こう見えてトカゲではなくヤモリの仲間になります。が、ほかのヤモリとは異なり手足に吸盤がありませんので、つるつるしたガラス面などを登ることはできません。

レオパは昆虫食性の爬虫類です。レオパ用の人工フードもあり、慣らせば人工フードだけで飼育できる場合もあるようですが、基本的にはコオロギやミルワームといった昆虫を活き餌として与えるのが必要になるかと思います。私が飼育しているレオパも、何度か人工フードの給餌に挑戦はしてみたのですが、まったく興味を示さなかったので今はコオロギをケージに入れてストックしています。

価格帯は品種(モルフ)によってまちまちですが、ネットで調べた限り代表的なモルフですと大体1万円弱~2万円くらいといったところだと思います。希少価値の高いモルフですと10万円を超える個体もいるようです。

飼育に必要なもの

こちらもネットで調べれば有識者の方々がまとめてくださっているとは思いますが、私の場合、以下のものを用意しました。★マーク付けているものはおそらく必須であろうものです。括弧書きで使用している商品のAmazon商品ページも貼っておきます。

- ★ケージ(GEX EXOTERRA グラステラリウム 3030 PT2600)

- ★床材(GEX EXOTERRA デザートソイル)

- ★シェルター(SUDO ハープクラフト ウェットシェルター M)

- ★温湿度計(LXSZRPH 温湿度計 HY-2)

- ★水飲み皿(GEX EXOTERRA ウォーターディッシュ S)

- ★パネルヒーター(GEX EXOTERRA レプタイルヒートS)

- 上部設置ヒーター(みどり商会 暖突 S)

- 餌(コオロギ)

- コオロギのケージ、床材(キッチンペーパー)、すみか(卵パック)、餌(昆虫ゼリー)

飼育環境について

レオパの飼育にあたり、一番気を使うのは温湿度管理です。もともと亜熱帯地方に生息する彼らにとって、寒く乾燥する日本の冬場はかなり厳しいものになります。理想的な温度としてはだいたい25~30度くらい、湿度としては40~60%くらいと言われていますので、異常に上がったり下がったりしないように日々温湿度計でチェックをすることが肝要になります。

私の場合、温度はパネルヒーターで常時温度勾配を取りつつ、冬の間は天面にもヒーターを取り付け、なるべく温度を保てるようにしています。電気代も嵩むので常にとはいきませんが、家にいる間は冷房や暖房など部屋自体の温度調整も行います。

湿度に関してはウェットシェルターに給水することでレオパの居住空間内を加湿します。乾燥する季節には更に加湿器を常時稼働して室内ごと加湿します。

ただ今年のような寒さの厳しい冬ですとこれでもまだレオパの適温、適湿にはなかなか達しないので、彼(厳密には彼女ですが…)には厳しい冬越えを強いているのかもしれません。

また給餌の頻度という問題もあり、ヤングからアダルトになるにつれて、餌を食べる頻度が下がったり、1回に食べる餌の量が減ったりします。最初のうちは中くらいのサイズのコオロギを一度に30匹くらい買ってもモリモリ消費してくれるので問題にはならなかったですが、段々とペースが落ちていくと飼育しているうちにコオロギの方がバンバンお亡くなりになっていくもので、最近は大きめのサイズを20匹くらいに留めるようにしています。

その代わり、餌は毎日は与える必要がないので、出張が入ったりして家を外すことになっても数日程度であればへっちゃら(っぽい)ところについては一人暮らしの身の上、非常に助かっています。まぁ、水飲み皿の水は毎日替えてあげるべきではあるのですが、水飲み皿から水を飲んでいるところを見たことがないので…

まとめ

そんなこんなで、めったに姿を表しませんが、とってもかわいい生き物のご紹介でした。

皆さんも機会があればぜひ爬虫類、飼ってみてはいかがでしょうか。